日本史:荘園

ポイント

今回は、その 荘園公領制 という、平安時代に出てきた土地制度について学んでいきます。

ややこしく、理解しにくい部分ではありますが、まずは講義をしっかり理解し、問題で確認する、という流れでマスターしていきましょう。

まず1つ目のポイントは、平安時代の前半にあたる、9世紀~10世紀初めの土地制度について見ていきましょう。

直営田で国家収入が減り、対策として延喜の荘園整理令が出された

まずは、荘園公領制というものができあがる少し前から見ていきましょう。

律令制の政治のもとでは、朝廷が管理する 公領 (または国衙領(こくがりょう))の一部を、民に 口分田 という形で貸し出していました。このしくみを 班田 と言いましたね。

そして、国から派遣された 国司 がこの口分田から税を徴収することで、国家の収入が確保されていました。

しかし9世紀ごろになると、土地が荒れたり、戸籍が作られなくなったりして班田の維持が困難になります。

すると、大宰府や貴族・皇族が口分田の一部を 直営田 (ちょくえいでん)として勝手に使うようになりました。

この直営田には大宰府の公営田、政府役所の官田などがありますが、 どれも収入が政府に入らない ものです。

そこで、902年に、 醍醐天皇 (だいごてんのう)が 延喜の荘園整理令 (えんぎのしょうえんせいりれい)を出し、法に背く 直営田を禁止 するとともに最後の班田を実施しました。

しかしながら、この政策は失敗し、土地制度の転換を迫られる事態になっていきます。

延喜の荘園整理令が出されるまでを図で振り返ってみよう

分かりにくい部分もあるので、図を使ってもう一度説明していきます。

まず、上の図は、とある国と考えてください。

土地は基本的に全て国家のもの( 公地公民 という考え方)で、その土地を 口分田 として民に分け与えて、そこから税をとっていました。

しかし、税が重かったことなどから、土地から逃げる人も出てきます。( 逃散 (ちょうさん)といいます)

すると、図の左側にあるように、その余った土地を 直営田 という形で、貴族が勝手に使い始めてしまいました。

直営田は国家の収入にはならないため、国家のお金が足りなくなっていきます。

そこで、 醍醐天皇 が 直営田を禁止 する 延喜の荘園整理令 を出します。

しかし、この政策は上手くいくことなく終わってしまった、という流れです。

ポイント

国家の収入が減り、 延喜の荘園整理令 も失敗したことで、 土地制度の転換 が図られるようになります。

2つ目のポイントでは、この土地制度の転換が行われた後、10世紀半ば以降の公領について見ていきます。

口分田を「名」にまとめて、有力農民の「田堵」に管理させた

10世紀の半ばを過ぎると、国司が任地での徴税方法を変え始めます。

まずいくつかの口分田を、ある程度大きな 名 (みょう)という単位にまとめ、その経営を 地元の有力農民 である 田堵 (たと)に任せます。

そして、今までは国民一人ひとりから徴収していた税を、 国司が田堵からまとめて税金を徴収する 、という形に変えました。

これにより、税の確保が今までよりも簡単になりました。

ちなみに、田堵のなかでも、特に大規模経営を行った田堵を 大名田堵 (だいみょうたと)と呼びます。

国司が税を徴収して国に納付するシステムを確認しよう

田堵は、耕作民の作人や隷属民の下人・所従らを従え、彼らの収穫をまとめたり、彼らを労役のため人手として出したりしました。

これらの、税や労役に当たるものを 官物 (かんもつ)や 臨時雑役 (りんじぞうやく)と言います。

そして、これらの税や労役は、 郡司(ぐんじ)・郷司(ごうじ)・保司(ほじ) といった国司の部下を通じて、最終的に国司の元に集められていきました。

こうして、国司が税をとって収入を確保するシステムができあがっていきました。

ポイント

特に土地制度の転換以降、国司が大きな力を持っていくようになります。

3つ目は、その 国司の実態 について見ていきましょう。

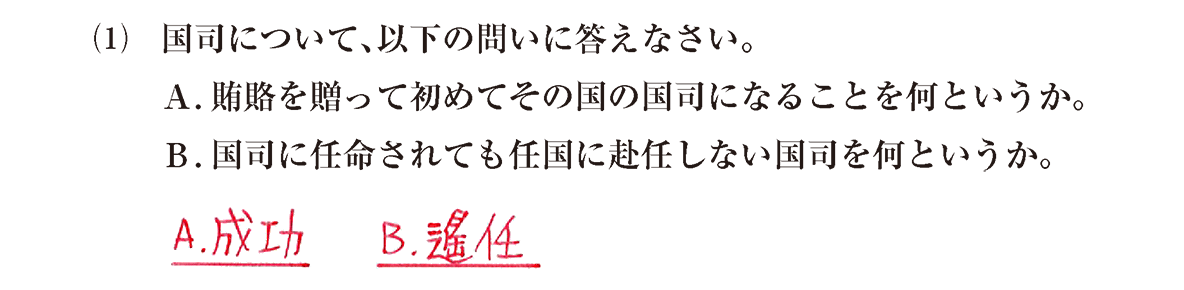

賄賂を贈って国司になる! 1回目が成功、2回目以降が重任

国のトップである 国司 は、民から徴収した税をまとめて都に送ることが仕事でした。

一定額の収入を都に送っていれば良かったため、税金をとても多く取り、都に一部を送ってそれ以外を自分のものにすることで、私腹を肥やしたり地元で権力を握ったりすることも容易でした。

そのため、豊かな土地の国司の地位などは奪い合いになり、国司の地位をお金で売り買いする「売官売位」も行われるようになりました。

賄賂を贈って思う通りの任地に派遣される 成功 (じょうごう)や、同じように賄賂を贈り現在の任地から離れずもう一回再任される 重任 (ちょうにん)などです。

1回目が成功、同じ土地の2回目以降が重任 、という違いです。

任国に行かない国司が遙任、行く国司が受領

国司は基本的に任国の国衙(地方の役所)で働きますが、次第に任国に行かないで田堵から収入だけを得る人も現れます。

任国に赴任しない(行かない)国司 を 遙任 (ようにん)と呼び、反対に、 任国に赴任する(行く)国司 を 受領 (ずりょう)と言いました。

遙任は任国に行かず、 都にいたまま代理人だけを派遣 していました。

一方、受領には、下級貴族や、自分で多くの税を取りたいと考える人たちが多くいました。

そのなかには、任国で権力を笠に着て、好き勝手に税金を取り立てる者もいました。「 尾張国郡司百姓等解文 」(おわりのくにぐんじひゃくせいらげぶみ)で訴えられた 藤原元命 (ふじわらのもとなが)もその一人です。

任国に行かないのが遙任、行くのが受領、と区別 しましょう。

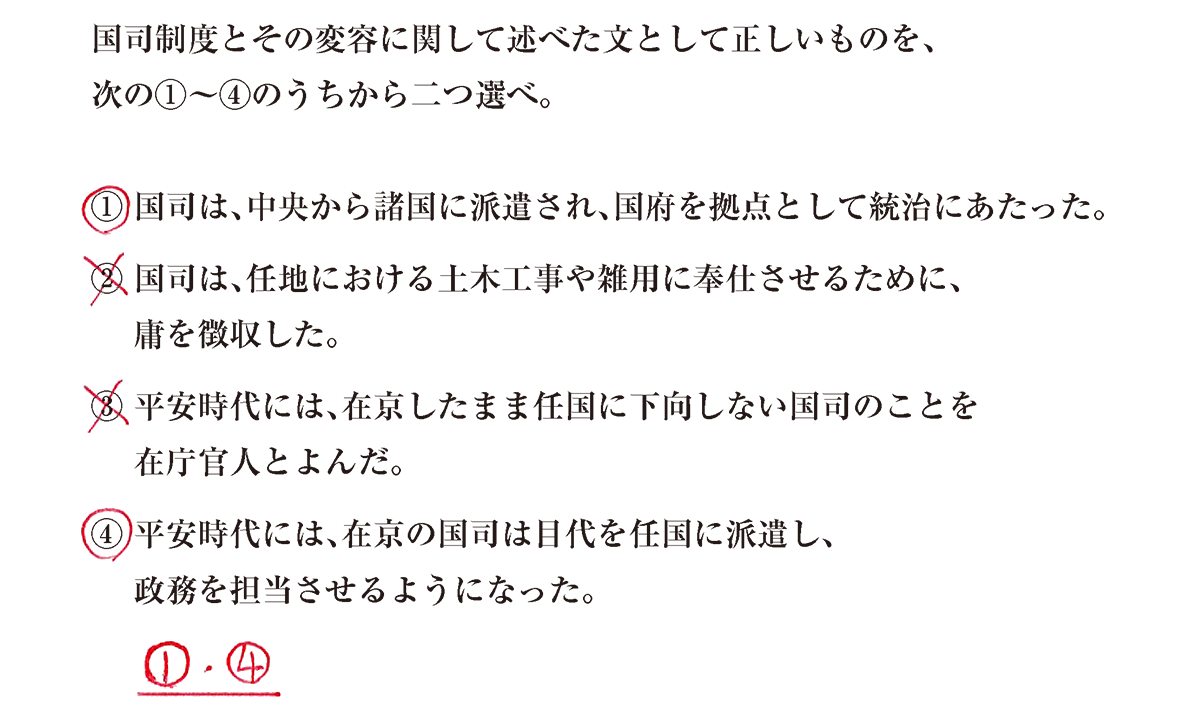

練習

解説

練習問題で、今回学んだ内容を確認しましょう。

班田の維持が困難になり、醍醐天皇が延喜の荘園整理令を出した

班田の維持が困難になると、国家に収入が入らない 直営田 が増えました。

醍醐天皇 は 延喜の荘園整理令 を出してこれを止めようとしましたが、結果は芳しくありませんでした。

名を田堵に任せて税をとる、というシステムができあがる

10世紀になると、国司はいくつかの口分田を 名 と言う単位にまとめ、有力農民の 田堵 にその土地の経営を任せて、官物や臨時雑役といった税や労役を課しました。

田堵の中でも有力な者を、大名田堵といいます。

国司の売官売位が行われ、任地に行かない国司も現れる

豊かな土地で私腹を肥やす等の目的で、私財を投じて国司になる 成功 や、同じ任国に再任される 重任 が横行しました。

1回目が成功、2回目以降が重任です。

国司のなかには、任地に赴任せず、代理人を送って税をとる者も現れました。

任国に赴任する(行く)国司を 受領 、任国に赴任しない(行かない)国司を 遙任 といいます。

このような土地制度の内容については、実際に問題を解きながら理解していくと良いでしょう。

日本史:2.寄進地系荘園の誕生

今回は、荘園公領制の2回目、前回は 公領 、つまり公的な土地について学びましたが、今回は 荘園 、つまり私有地について学んでいきます。

まず1つ目のポイントは、荘園自体がどう生まれてきたかについて、見ていきましょう。

墾田永年私財法で、初期荘園が誕生!

荘園とは、私有地のことです。

荘園が生まれたきっかけは、奈良時代の743年に出された、 墾田永年私財法 です。

この法律では、自分で開墾した土地の永久私有が認められました。

こうして生まれたのが、 初期荘園 です。

この頃は、多くは大貴族や大寺社などが初期荘園を経営していました。

ただしこの初期荘園は、作ったものが課税の対象となる、輸租田でした。

しかし、初期荘園はだんだんと廃れていき、また、醍醐天皇が出した延喜の荘園整理令などで無くなっていきます。

その後、前回扱った土地制度の大転換に伴い、荘園の形は大きく変わることになります。

ポイント

荘園公領制の確認テスト【穴埋め問題】

2つ目のポイントでは、土地制度が変わって、荘園がどうなっていったか、どう開発されていったのか、ということについて見ていきましょう。

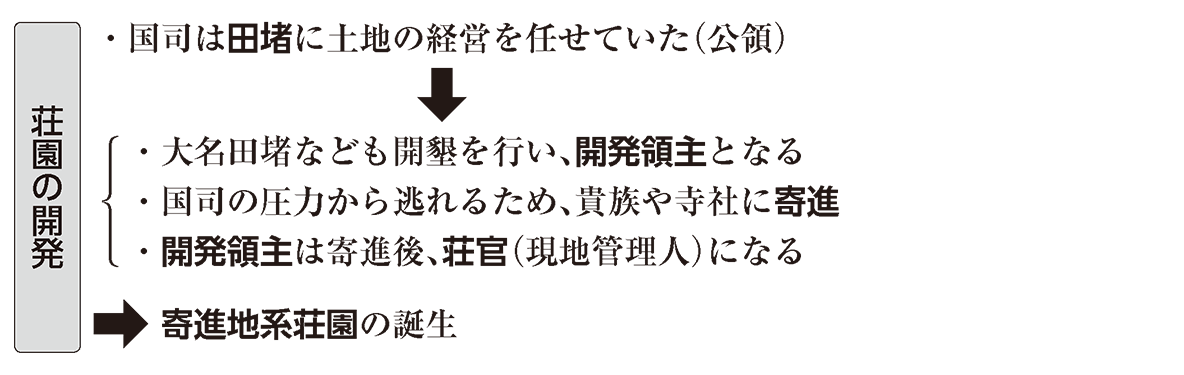

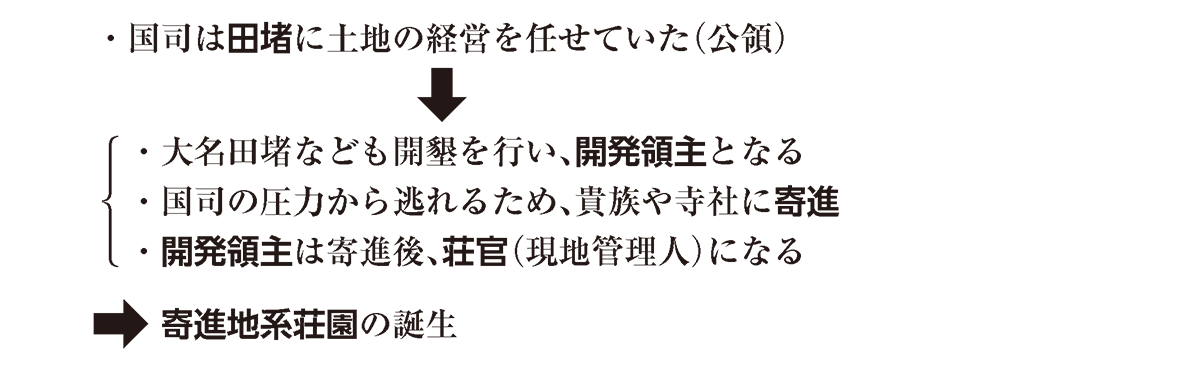

田堵が土地を開墾して、その土地を有力者に寄進し、寄進地系荘園が誕生

10世紀半ば頃から、国司は現地の有力農民である 田堵 (たと)に土地の経営を任せるようになります。

力をつけた田堵、特にその中でも有力な、大名田堵と呼ばれる人たちは、 現地で開墾を行い、自分の土地を持つようになります 。

このように自身で開墾した田堵は、その土地の 開発領主 、つまり土地の持ち主となります。

しかし、田堵はあくまで国司の下にいる有力農民です。

そのため 国司から、開墾した土地の分の税金を求められる ようになります。

そこで開発領主は、 国司の圧力から逃れるため に、国司よりも強い力を持つ貴族や寺社に土地を渡す 寄進 を行いました。

この寄進によって、土地は寄進された貴族や寺社が持ち主となります。

一方、開発領主は寄進して持ち主ではなくなるため、代わりに貴族や寺社から現地管理人である 荘官 (しょうかん)に任命されます。

こうして、有力者に寄進された荘園、 寄進地系荘園 (きしんちけいしょうえん)が誕生しました。

この寄進地系荘園の制度は、後の時代まで続いていくことになります。

ポイント

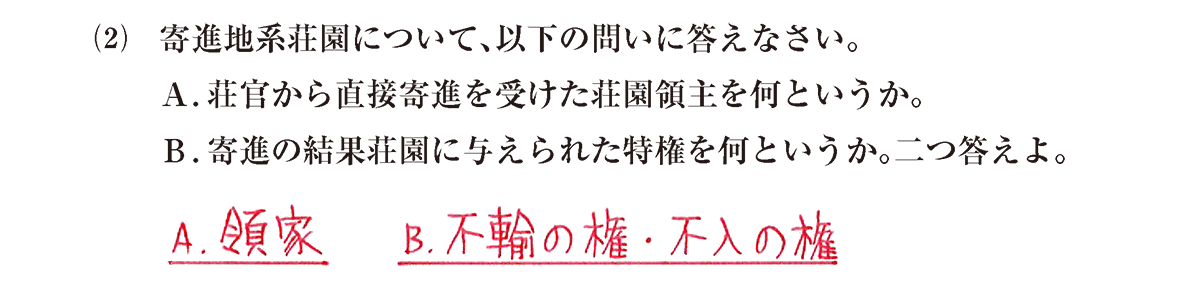

3つ目のポイントでは、寄進地系荘園がどうして生まれ、どのように運営されていたたのか、その構造を見ていきましょう。

そもそも、何で寄進するの?→国司の介入を防ぐため!

そもそも、なぜ 開発領主 はせっかく自分で開墾した土地を 寄進 してしまうのでしょうか。

そこには、国司の存在が絡んできます。

開墾した土地は、基本的に税金のかかる田んぼとなります。

そのため、せっかく土地を開墾しても、国司から「税金をよこせ!」と言われてしまいます。

開発領主は、高い税金を払いたくありません。

そこで、まず自分の土地を都にいる貴族や寺社などの有力者に 寄進 して、自分は現地管理人である 荘官 になります。

そして土地の所有権を渡す代わりに、有力者から 不輸の権 、 不入の権 という特権を得ます。

不輸の権は、 土地が税金の対象とならない権利 、不入の権は国司が派遣するような 役人の立ち入りを拒否する権利 です。

こうして、 寄進することで高い税を要求する国司の介入を防ごうとした のです。

例えば、自分で開墾した土地から「500」の収入を得ていた開発領主がいたとします。

そこで、国司から「300」の税を要求されたとしましょう。このままだと、500のうち300を払って、 200しか手元に残りません 。

それならば、ということで有力者に土地を寄進し、国司の介入を防ぐ 不輸の権 、 不入の権 を得て、代わりにその有力者に「200」を払うことにすれば、 手元には300残ることになり、お得 ですね。

このようにして、寄進地系荘園の仕組みができあがっていきました。

荘官が田堵と契約して耕作させ税を納めさせる、という現地の流れ

自身で開墾した土地を寄進して、 荘官 となった人々は、有力農民である 田堵 と契約します。

そして、荘官は田堵に 年貢 (ねんぐ)・ 公事 (くじ)・ 夫役 (ぶやく)と呼ばれる税や労役を課しました。

この年貢や公事といった税は、江戸時代くらいまで続くことになります。

その田堵は、前回公領で学んだ流れと同じで、作人や下人・所従と呼ばれる小作人を使って、土地を耕作したり、労役を行わせたりしました。

ちなみに、荘官は日本全国各地によって呼び名が変わり、預所、下司、公文などと呼ばれることもありました。

そして、これらの荘官と契約した田堵を、後に名主と呼ぶようにもなりました。

土地を寄進された領家が時に本家に再寄進することもある、という都の流れ

土地を寄進された人のことを、 領家 と言います。

その領家は、 寄進された土地を自分よりも更に有力な貴族・寺社などに土地を再寄進する こともありました。

この再寄進される側を、本家といいます。

再寄進は何度か行われることもあり、最終的な荘園の持ち主となった人のことを、本所といいます。

藤原氏の収入源となっていた荘園を潰すため、延久の荘園整理令が出された

このように、寄進が全国で行われるようになり、領家が更に本家に再寄進する、ということを繰り返して、最終的には大貴族が荘園の持ち主(本所)となることが増えていきました。

藤原氏も、この寄進地系荘園のシステムを使い、荘園から莫大な財源を得て、政治を行っていきました 。

一方で、寄進地系荘園は税を免除される 不輸の権 を得ていたため、土地からの税収が国家にいかなくなってしまいます。

その対策のため、 後三条天皇 が1069年に 延久の荘園整理令 を出し、記録荘園券契所(きろくしょうえんけんけいじょ)を作って荘園の廃止を目指しました。

後三条天皇は、 荘園を廃止することで藤原氏の力を削り、国司を通じて天皇の下に再び税収が集まるように しました。

そして後三条天皇以降、天皇の政治の復活、そして上皇による政治( 院政)が行われる基盤が作られることになります。

このように、少し理解しにくい土地制度ですが、政治の流れとも強く結びついているんだ、ということを意識すると良いでしょう。

練習

解説

では、練習問題で今回学んだ内容を確認していきましょう。

墾田永年私財法で初期荘園が生まれた

私有地である 荘園 は初め、墾田永年私財法により生まれました。

この頃の荘園を 初期荘園 と言います。

田堵が開墾した土地を都の有力者に寄進し、寄進地系荘園が生まれた

国司が有力農民である 田堵 に土地の支配を任せるようになると、田堵のなかでも特に大規模経営を行っていた大名田堵などが土地を開墾し、 開発領主 となります。

彼らは土地を有力な貴族などに寄進することで、現地の管理人である 荘官となりました。

寄進地系荘園の仕組みをおさらいしよう

荘官 は、現地の田堵と契約して、米の 年貢 ・米以外の 公事 を納めさせ、 夫役 という労役を課しました。

荘官は、土地を有力者に寄進した見返りとして、土地の税を免除される 不輸の権 、役人の立ち入りを拒否する 不入の権 を得て、国司からの圧力を回避していました。

前回の公領に関する内容と合わせて、荘園公領制を見てきました。

この分野は、問題を解いてしっかりと確認することがとても大切です。

次回の確認テスト回にも取り組んで、学んだ知識を定着させていきましょう。

3.荘園公領制の確認テスト【穴埋め問題】

解説

今回は荘園公領制について、確認テストで振り返っていきましょう。

誰がどうした、というような人の流れがあまり出てこない分野ですが、問題をしっかり解いて覚えてしまいましょう。

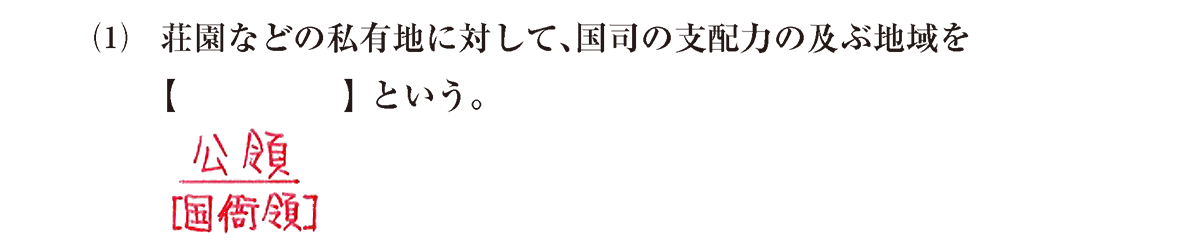

問題1(1)

荘園 などの私有地に対して、国司の支配力の及ぶ地域を 公領 ( 国衙領)といいます。

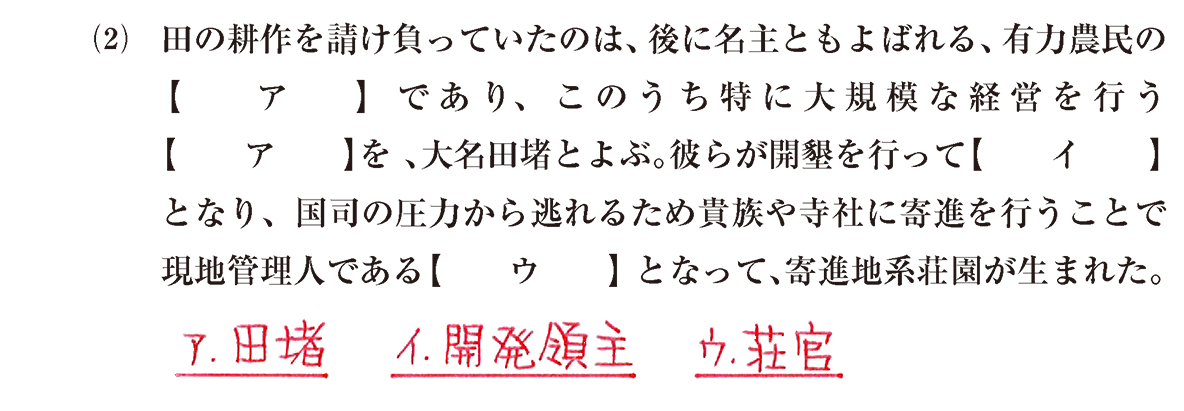

問題1(2)

公領で国司が耕作を任せていたのは有力農民の 田堵 です。

この田堵のうち、大規模な経営を行っていた人々は、 大名田堵 と呼ばれました。

この大名田堵が開墾を行って、土地の持ち主である 開発領主 となります。

しかしながら、開墾を行った土地に対して、国司は税金を要求します。

そこで、その国司の圧力から逃れるため、土地を有力な貴族や寺社に寄進して、自身は現地管理人の 荘官 になりました。

最初、 田堵 だった人が、土地を開墾して 開発領主 となり、さらに土地を寄進して 荘官 となった、というわけです。

こうして、 寄進地系荘園 が生まれていきました。

問題

解説

問題2(1)

国司が賄賂(寺社の修築など)を贈って初めて国司になることを 成功 といいます。

また、再び賄賂を使い、もう一度その国の国司になることは 重任 といいました。

国司に任命されても任国に赴任しない国司は 遙任 といいました。

一方で、現地に赴く国司は 受領 といいます。

問題2(2)

寄進する側の 荘官 から直接寄進を受けた荘園領主を、 領家 といいます。

また、その領家から更に再寄進を受けた荘園領主を本家と言います。

荘官は、土地を寄進する代わりに、税を取ろうとする国司の圧力から逃れるための 不輸の権 ・ 不入の権 が与えられました。

不輸の権は、土地に税がかからなくなる権利、不入の権は、土地に国司から派遣された役人が入ることを拒否する権利です。

問題2(3)

田堵が荘官に納めていたのは、 公事 、 夫役 の他に 年貢 がありました。

それぞれの内容として、

年貢 が米(律令制度における、租庸調の租に当たるもの)、

公事 は米以外の物(律令制度における、租庸調の庸や調に当たるもの)、

夫役 は労働(律令制度における、雑徭に当たるもの)、ということも押さえましょう。

問題

解説

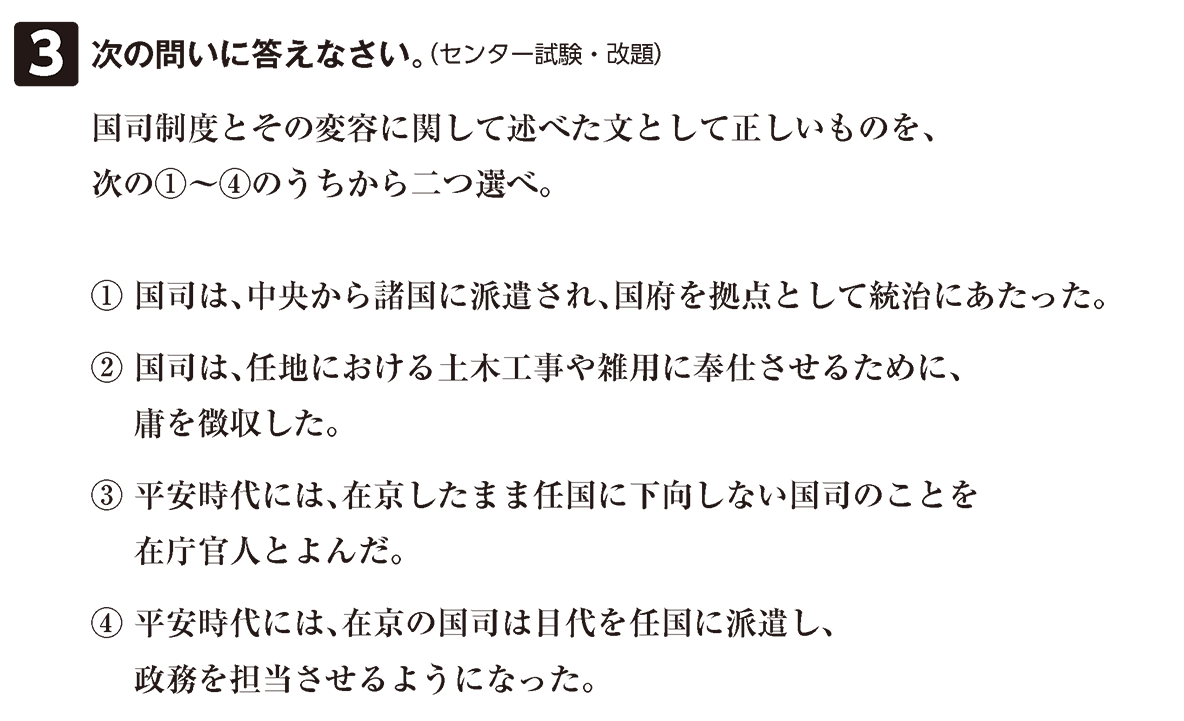

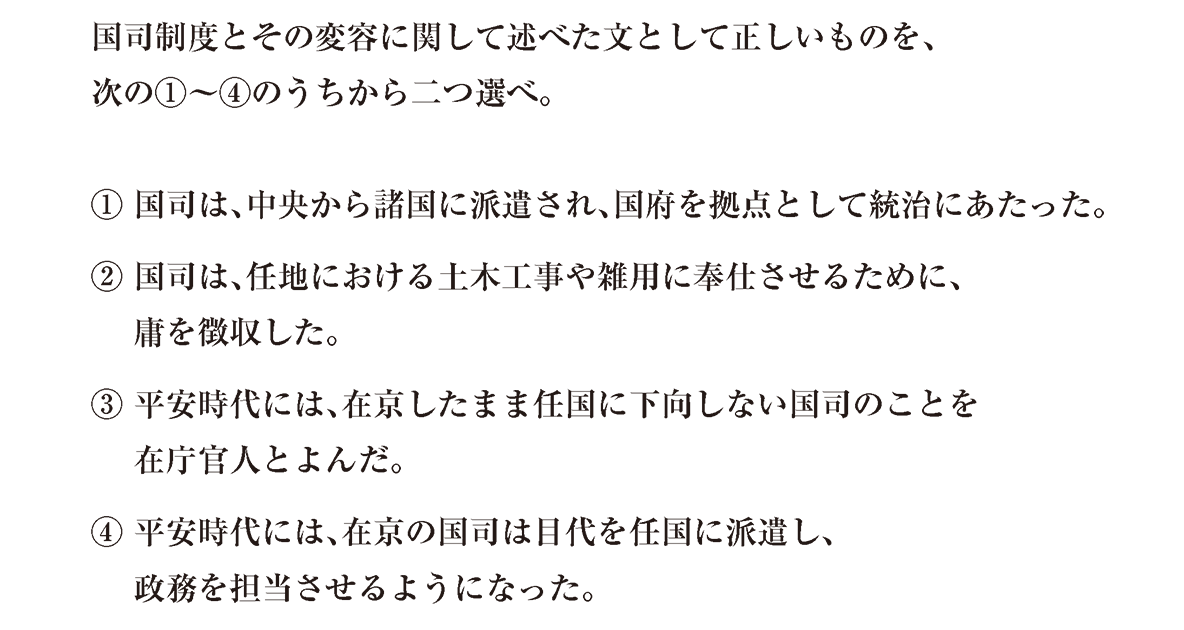

最後に選択問題です。

今回の問題は、誤った選択肢を見つけて消去法で正解を導くのがやりやすかったでしょう。

問題3

①は正しい文です。

国司の役割について説明しています。

国司は中央から派遣され、国府で政治を行いました 。

一方、 国司の下で働いた、地元の有力者を郡司 といいます。

②は誤りです。

律令制度における庸とは、地方に納める税ではなく、都に布を納める税 でした。

内容が違っているので、これは誤りです。

選択肢にある「土木工事や雑用」は、10世紀半ばには、 臨時雑役 という名前で民に課されるようになります。

③も誤りです。

任国に行かず、都にいたまま政治をする国司は 遙任 です。

その遙任国司の命令に従って、現地で政務をおこなうのが 在庁官人 です。

この在庁官人には、郡司や郷司といった地元の有力者が就くことが多くありました。

一方で、任国に行って政治をする国司を受領と言いました。

④の内容は正しいです。

③で、地元の有力者が就く「在庁官人」が出てきましたが、国司の代わりに中央から派遣された人のことを目代と呼びました。

この内容は、少し細かい知識でした。

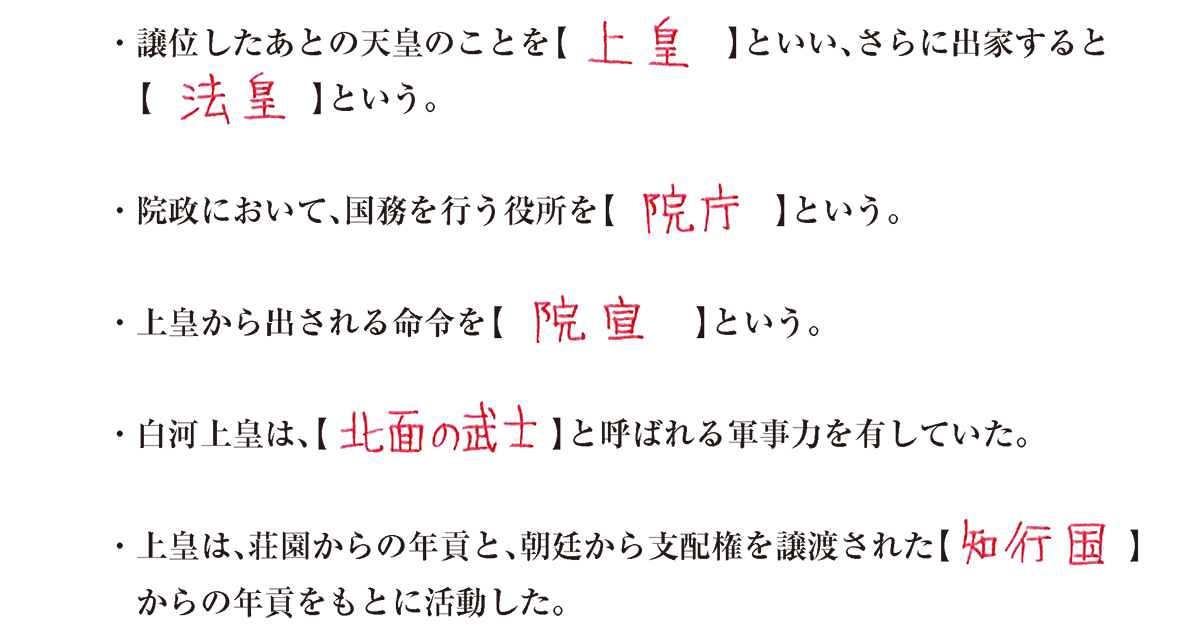

4.院政

ポイント

今回は、平安時代の最後の100年間くらいの政治体制である、 院政 (いんせい)の内容についてみていきます。

まず1つ目のポイントでは、そもそも院政とは誰が行った政治なのか、について勉強しましょう。

院政は、天皇を譲位した後の上皇が行う政治のこと

まず、 院政 の主役である 上皇 (じょうこう)という言葉をしっかりと理解しましょう。

天皇が次の天皇に位を譲ることを 譲位 (じょうい)といいます。

譲位して天皇を引退した人は、正式には 太上天皇 (だじょうてんのう)と呼ばれます。この太上天皇を略して「 上皇 」と呼ばれていたのです。

また、この上皇が世俗を離れて、仏教の道に入ると、 法皇 とも呼ばれました。

例えば、 白河天皇 が次の堀河天皇に 譲位して白河上皇となり 、さらに 出家して白河法皇とも呼ばれるようになった 、ということです。

そして、平安時代の終わりごろに、この上皇が、自ら政治を行っていくことになります。

この、天皇を譲位した後の上皇が行う政治のことを、 院政 と呼びます。

ポイント

2つ目のポイントは、 院政の統治機構 についてです。

実際、院政ではどのように政治が行われていったのか、ということについて、見ていきましょう。

上皇は、院宣や、院庁を通した命令で政治を行った

上皇(院とも言います)は、 院庁 (いんのちょう)と呼ばれる役所で政治を行いました。

この院庁に務める役人を院司(いんし)といいます。

この院司には、 院の近臣 (いんのきんしん)と呼ばれる上皇の側近が任命されました。

そして上皇は、自ら直接下す命令である 院宣 (いんぜん)や、院庁を通じて出す命令である院庁下文(いんのちょうくだしぶみ)というものによって、政治を行っていきます。

政治を行うだけでなく、上皇は軍事力も持っていました。

白河上皇が抱えた兵たちは 北面の武士 (ほくめんのぶし)、鎌倉時代の後鳥羽上皇の兵たちは 西面の武士 (さいめんのぶし)と呼ばれます。

上皇は朝廷から離れ、院庁で好きな政治を行えた

では、上皇はどうやって政治を動かしていたのでしょうか。

上の図の右側、朝廷には譲位された新しい天皇と、藤原氏を中心とした側近たちがいます。

一方、図の左側、上皇は天皇を引退した身ですので、朝廷とは別の場所にいます。

朝廷にいる天皇はまだ幼いですが、本来なら、藤原氏などの側近の補佐を受けた上で、詔などを用いて政治を行います。

しかし、上位者である上皇が「政治は私に任せなさい」と言えば、幼い天皇は「わかったよ!」と従い、実際に上皇に政治を任せることになっていくわけです。

そして上皇は、 院庁 という役所に自分のお気に入りである 院の近臣 たちを集めて院司という役人にして、 院宣 や院庁下文を通じて政治を行いました。

藤原氏など、 政治の中心に入ろうとする貴族の影響を排除して、お気に入りの人たちと共に様々な政治を行うことができた のです。

ポイント

3つ目のポイントでは、 院政の財政基盤 について見ていきましょう。

政治を行うにはお金が無いといけません。例えば藤原氏は寄進地系荘園が大きな財政基盤でした。

では院政を行った上皇は、どこから財政を得ていたのでしょうか。

藤原氏と同じく、私有地である荘園から財政を得ていた

財政基盤の1つ目は、 荘園 です。

上皇は、藤原氏などの貴族と同様に 荘園 の寄進を受け、そこから年貢を得ていたのです。

上皇に寄進された荘園として、具体例も一緒に押さえましょう。

鳥羽上皇の時に集められた荘園群である 八条(女)院領 (はちじょうにょいんりょう)、後白河上皇の時に集められた荘園群である 長講堂領 (ちょうこうどうりょう)が代表的です。

寄進された上皇と荘園群の名前を、セットで覚えると良いでしょう。

加えて、上皇には公領からの収入もあった

財政基盤の2つ目は、 知行国 (ちぎょうこく)からの年貢です。

上皇は、私有地である荘園の他に、天皇が上皇に支配権を渡した 知行国 からの年貢も得ていました。

この知行国は、私有地ではなく、公領の一部です。

ちなみに、知行国の支配権を得た人のことを、 知行国主 といいます。つまり、 上皇はこの知行国主として、国からの年貢を得ていた 、ということです。

こうして、 上皇は荘園と公領の両方から財政を得て政治を行っていきました 。

練習

解説

今回学んだ、院政の仕組みについて、練習を通じて確認していきましょう。

天皇を引退した後の上皇が政治を行うのが「院政」

譲位した後の天皇は、 太上天皇 、略して 上皇 と呼ばれました。

そして、上皇が出家すると、 法皇 とも呼ばれます。

院政の仕組みをしっかりと理解しよう

上皇が政治を行う 院政 において、国務を行う役所が 院庁 でした。

上皇が直接命令を下す 院宣 や、院庁を通して出される院庁下文という命令によって政治を行っていました。

上皇の財源や軍事力を確認しよう

院は朝廷とは別の武力や財源を持っていなければなりませんでした。

武力としては、白河上皇は 北面の武士 、後鳥羽上皇は 西面の武士 と呼ばれる兵を持っていました。

一方で、上皇の財源は、寄進された 荘園 と、朝廷から支配権を譲渡された 知行国 からの年貢の二つがありました。

荘園の例として、鳥羽上皇の時の 八条女院領 や、後白河上皇のときの 長講堂領 などが有名です。

あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から

今回から、「 中世 」という大きな時代の区分に変わります。

多くの教科書でも、土地制度では今回学ぶ 荘園公領制 (しょうえんこうりょうせい)、政治では 院政 (いんせい)という政治体制から、中世というくくりになっています。

今回出てくる 荘園 は、奈良時代・平安時代に基礎が作られていった制度ですが、この制度は後の鎌倉時代や室町時代にも、少しずつ形を変えながら続いていく制度なので、中世にくくられています。